SHUYU

MOUNTAIN RANGE

ヤンチャンの思い出

ヤンチャンの思い出について書いてみようと思う。試合に出るホンチャンの15人に対し、二軍メンバーであるヤンチャンは、グラウンド脇で過ごす時間がかなり長い。当時の修猷館は土のグラウンドで、晴天が続くとカラカラに乾き、お正月恒例の寒稽古中はボコボコだらけのままカチカチに凍結している状態だった。ボコボコでカチカチのグラウンドでのタックルは飛び込むのも、受けるのもガチで痛かった。痛みを忘れるまで、ガムシャラに走り回る必要があった。

そんなグラウンドには主にホンチャンたちの血と汗が流れている。そして、グラウンド脇の草むらには、ホンチャンの練習を横目で見つめながら延々と筋トレに励むヤンチャンたちの汗と涙と嫉妬心が染み込んでいる。グラウンド脇の草むらが青々と生い茂っていたのは、ヤンチャンたちの情念混じりの体液を大量に吸っていたからだろう。

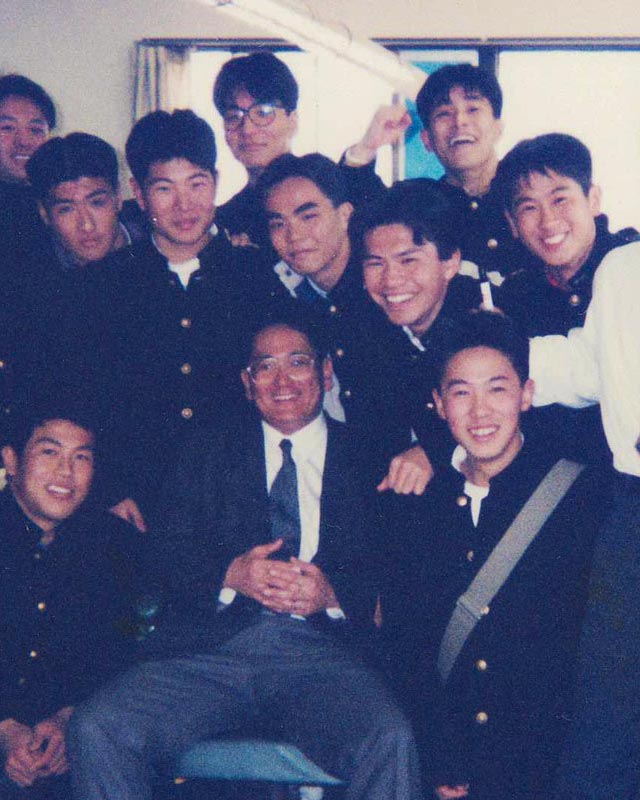

それにしてもラグビー部の薄暗い部室を初めて訪ねたときは、おそろしくてビビりあがった。高校に入学したばかりの16歳には、1~2歳上の先輩部員が同じ人間には見えなかった。そのときの3年生はパンチパーマ率が高く、首や太ももが異様に太く、部室には怪しい匂いが立ち込めていた(数日後、その匂いの正体はサロメチールと体臭が入り混じったものだと知る)。まさに魔窟だった。ヤバいところに来てしまったと思ったが、引き返すのも怖くて、そのまま入部してしまった。

怪物を思わせた先輩たちは練習中だけでなく、練習後も容赦なかった。1年生で練習を休むやつがいると連帯責任として1年生全員でキックダッシュをさせられた。ボールの磨き方が足りない、練習中の態度が悪いなどの理由も加わり、キックダッシュは日が沈んでもエンドレスに続いた。その日の先輩の気分次第で本数が決まるという理不尽なものだったことから、自分たちが上の学年になった際に罰としてのキックダッシュは廃止した。

個性派ぞろいだった先輩部員たちに輪をかけて強烈なのが、OBたちだった。現役生は誰も頼んでいないのに、グラウンドに現れては指導を始めるのだ。国体優勝時の主力選手だった伝説のOBが来るとランパスの本数は通常の二倍になった。「ランパスの鬼」と呼ばれた。ヤクザさながらのコワモテのOBはそのまま「ヤクザ」、糸島遠征時に部員全員にラーメンをおごってくれたOBは敬意を込めて「ラーメン」さんと呼んだ。他にもいろんな呼び名のOBがいたが、誌面に出すと支障があるので割愛する。ヤンチャンにいると、グラウンド内外での人間観察力が磨かれ、ニックネームを考えるのがうまくなるのかもしれない。

クセが強すぎるOBたちの中で、いつも背広姿で現れるNさんは逆な意味で印象的な存在だった。他のOBたちと違い、練習に口を出すことはしなかったが、ほぼ毎日のように午後4時過ぎにはグラウンドに現れ、ベンチに座って練習の様子を熱心に眺めていた。時折、1年生を相手に「修猷のタックルはアタックルなんだよ」という名言を口にしたが、2年生、3年生が耳を傾けることはなかった。小柄なNさんは、現役時代はスクラムハーフだったと自称していたが、他のOBはマネージャーだったと語っていた。Nさんが笑うと金歯が光って見えた。

働き盛りであり、職場で責任を負う年齢である40代~50代のOBたちは、なぜ連日のように高校のグラウンドに来ることができたのか今でも不思議に思う。

その頃のラグビー部は練習方法で揺れていた。顧問の渕本先生がグラウンドに出ているときと、渕本先生より学年が上のOBが来ているときで指導方法や練習メニューが変わったのだ。試合に出る15人の顔ぶれが異なることもあった。相性の悪いOBがグラウンドに来ているのに気づき、渕本先生が教官室に引き返すこともあったらしい。高校を卒業し、社会人になってからも、部活時代の上下関係が続き、現役生の練習内容にまで影響を及ぼすことが、10代の自分らには理解できなかった。

数年後、渕本先生は心臓病で倒れることになる。相当な心労があったに違いない。

グラウンドに現れるOBによって練習内容が変わるチームは、当然ながら強くなるはずがなかった。大学ラグビーで活躍することになる有力部員を擁しながらも、花園には縁遠い結果だった。自分もBKのヤンチャンのまま3年間を終えることになった。

高校の裏にあった予備校「修猷学館」に通っていた翌年、Nさんの名前を久々に耳にした。OB会の会計係だったNさんはOB会がプールしていた会費350万円を無断で持ち出して、姿を消してしまった……というセンセーショナルなものだった。借金があったらしいとか、中洲に愛人がいたんじゃないかとか、いろんな憶測が流れていたようだが、正確なことは分からないままだ。NさんはOB会から除名されたとも聞いた。その後のOB会の会報誌に「お金を返し、謝罪すれば復帰を認める」という一文があったことから、警察沙汰にはなっていないと思われる。

毎日のように練習を見にきていたNさんは、なぜOB会と一生縁を切るような行為に走ったのだろうか。もしかしたら、社会人になっても延々と続く上下関係からいちばん逃げ出したかったのが、Nさんだったのかもしれない。

高校を卒業してからは、あのカラカラに乾いた母校のグラウンドに足を踏み入れることはなくなってしまった。でも、渕本先生が他のOBたちがいないときに指導した、カバーディフェンスの練習はよく覚えている。敵にオープンサイドを突破された際に、いちばん遠くにいるブラインドサイドのウイングがグラウンドを後ろに向かってぐるっと半周するように大きく走り込み、いちばん最後のタックラーになるというものだ。バッキングアップタックルと呼んでいた。

かなり長い距離を走るため、恐ろしくしんどく、自陣のコーナーフラッグぎりぎりに飛び込んでも、間に合わないことがほとんどだ。他校との練習試合には何試合か出ることはできたが、結局のところバッキングアップタックルを試合中に決めることが自分には叶わなかった。

だが、ヤンチャンの取り柄は、諦めがとても悪いことだ。どんなに大差をつけられた試合でも、負傷退場したチームメイトに替わって出場するチャンスを最後まで待ち続けている。そして、ラグビーから離れてしまった今の自分は、自身の人生のバッキングアップタックルに向かっている真っ最中だ。オープンサイドはゲインラインを突破されてばかりでもうズタボロだ。

懸命に走りながら、脳裏にさまざまなビジョンが去来する。おかしな先輩やOBも多かったが、信頼できる仲間もいた。夭折したチームメイトもいる。そして、ふと思い出す。Nさんのことを。その後、Nさんはどうしたのだろう。もしかしたら、NさんはNさんなりにアタックルを決めたい相手がいたのではないだろうか。

走りながら考える、いやそうじゃない。Nさんだけでなく、ヤンチャンもホンチャンも、OBも現役も、それぞれにアタックルを決める相手がいるのだ。みんな全力で、そいつに向かって走っているところなのだ。最後のタックルが決まるかどうかは分からない。あとはもう、コーナーフラッグに向かって飛ぶしかない。

.jpg)