CELEBRATING

100YEARS

創部100周年に寄せて

修猷館高校ラグビー部創部100周年、心よりお祝い申し上げます。

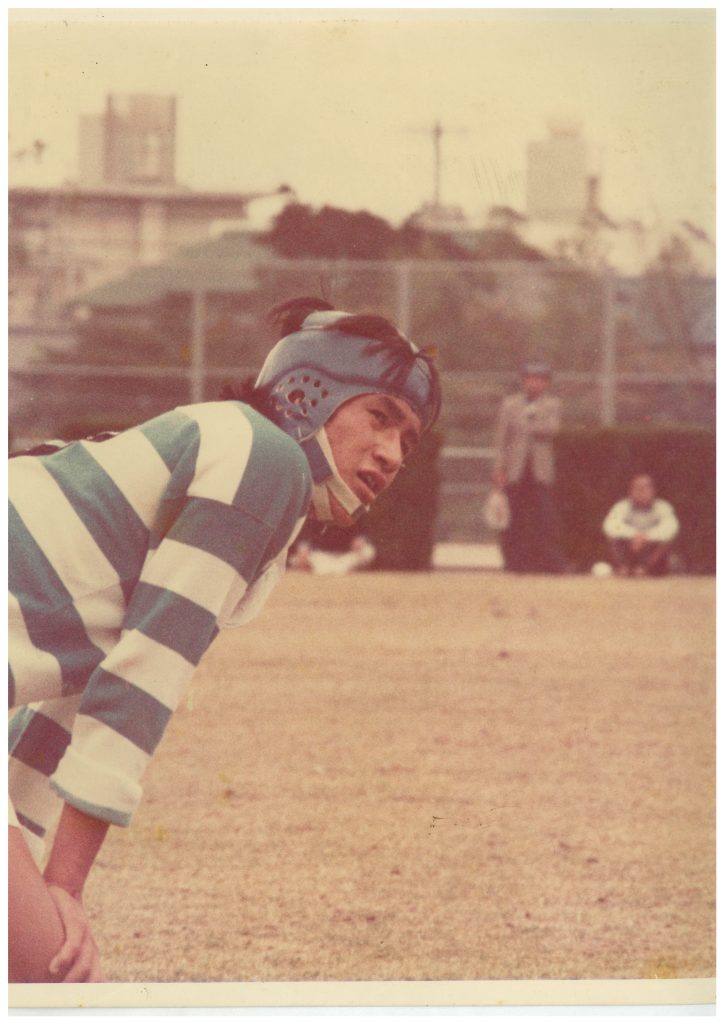

昭和54年、新入生として修猷館に入学し、半ば強制的(緩やかな表現です)にラグビーと出会いました。入部当初の3か月間は、退部することばかり考えていました。しかし、その年の夏合宿で結城先輩からラグビーの上達についての講義を受けたことが、のちに物理教師を志す大きなきっかけとなりました。その後、高校・大学・社会人とラグビーを続け、修猷館ラグビー部の現役生、OB、対戦相手校の顧問、そして本校の顧問として関わり続けてきました。その期間は実に45年に及びます。今年、「退職」という節目を迎え、振り返ると、私の人生の一部はまさに修猷館ラグビー部とともにあったのだと実感しています。

ラグビーへの感謝

AIに「幸せに生きるとは?」と尋ねると、多くの場合「感謝すること」と答えが返ってきます。確かに、修猷館ラグビー部との関わりは決して楽しいことばかりではありませんでした。しかし、今振り返れば、そこには多くの「感謝」がありました。

ラグビーにおいて「すごい選手」とはどのような人物なのでしょうか。それは人によって異なるかもしれません。相手陣深くまで力強く走り抜くこと、敵味方の状況を冷静に判断し、パスやキックを駆使して味方を前へ押し出すこと、あるいは自ら体を張り、ボールを確保してチームのために奮闘すること——どのプレーも重要であり、それぞれの価値観によって評価は異なります。

しかし、最も大切なのは「仲間から任された役割を全うすること」です。それを実直に遂行できる選手こそがレギュラーを勝ち取り、チームに貢献できる。強いて言えば、目の前の瞬間に真剣に向き合い、ラグビーと真摯に向き合った者こそ、本当に「すごい選手」なのではないでしょうか。

フットボールがイギリスで「紳士教育の一環」とされるのも、状況を的確に判断し、自ら決断して行動する力が求められるからです。これは社会に出ても必要とされる大切な力であり、ラグビーを通じてその力を養うことができます。さらに、そうした経験を積んだ生徒同士がぶつかり合い、互いに化学変化を起こすことで、教室では得られない成長が生まれることを、私は何度も目の当たりにしてきました。

前任の東筑ラグビー部OB・中竹竜二氏の言葉を借りるならば、

「人は感動した数だけ幸せになれるならば、ラグビーはその宝石かもしれない。磨けば磨くほど輝く。」

「失敗とは、成功の前にやめること。」

「失敗とは、自分の計画に全力を投入しないこと。」

今、振り返ると、私自身に起こったこと——怪我や挫折さえも、すべてが必然であり、必要な経験だったのだと感じます。そして、すべてに心から感謝しています。

「修猷ラグビー」に感謝

ある集会で、令和6年度末に退官された中神智文館長が「『修猷館』を一言で表すならば『混沌』がふさわしい」と語られました。まさに、「修猷ラグビー」はその極みではないでしょうか。

中学時代から経験のある生徒もいれば、ラグビーの「ラ」の字も知らずに入部する生徒もいる。そのため、統一した目標設定が困難なこともしばしばです。指導する側も、コーチングスタッフとしての役割分担が曖昧な部分があり、時に指導方針にぶれが生じ、チーム力が停滞する時期があることも事実です。

かつて冗談半分で「九州大会には5年に1回、全国大会には10年に1回行ければいい」と言ったことがあります。私の在職期間が20年ですから、ちょうどその通りになりました。もちろん、もっと出場回数を増やせたかもしれません。しかし、セオリーとは異なるプレーを選択する勇気ある選手や、狂気とも言える闘志を前面に出し、チームにMomentum(勢い)をもたらす選手が現れたとき、迷走していた集団が突如として変貌し、驚くべき成長を遂げる瞬間を何度も目撃してきました。

特に、3年生の夏、そして運動会を経験する頃から、人として大きく成長する生徒たちと共に過ごせた時間は、私にとって本当に幸せなものでした。

これから残された教員生活において、またそのような場面に立ち会うことができればと願っています。そして、ラグビー部顧問として、生徒たちが異年齢の仲間や県外、さらには国外のチームとの交流を深められるような場を提供できればと思っています。

最後に、改めて修猷館高校ラグビー部の100周年を心よりお祝い申し上げます。